一件嫁衣有多珍貴?三大博物館聯合展覽,用珍貴文物述說台灣的故事

你喜歡看「展覽」嗎?「展覽」,是透過藏品與空間的布置,讓觀展者來體驗一個「故事」。

而當不只一個博物館來提供展品、策畫展覽時,這就是「聯合策展」。

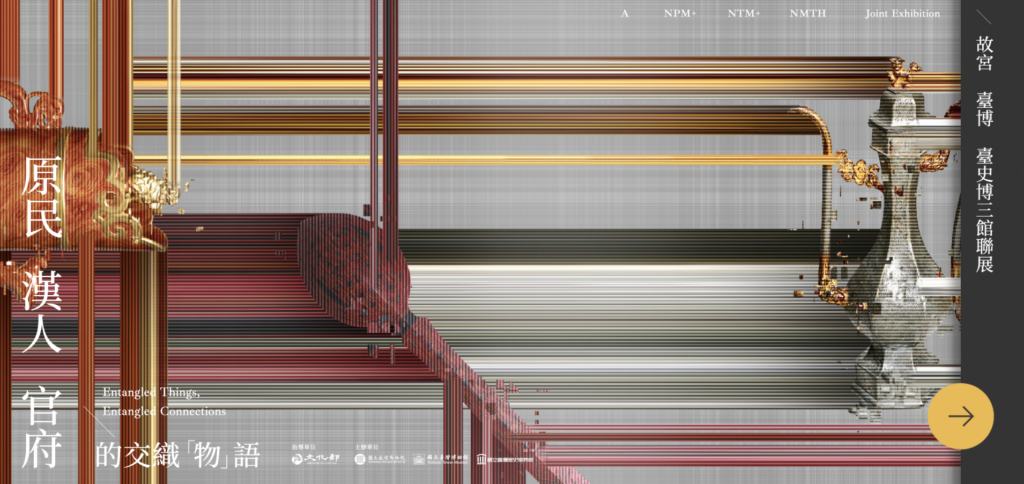

〈原民、漢人、官府的交織「物」語〉,便是這樣的一場展覽。臺灣的「國立故宮博物院」、「國立臺灣博物館」、「國立臺灣歷史博物館」,這三個博物館各自提供展品、進行研究,共同促成了〈原民、漢人、官府的交織「物」語〉聯合展的出現。

是什麼樣「故事」,需要三個博物館一起說呢?

「國立故宮博物院」、「國立臺灣博物館」、「國立臺灣歷史博物館」這三個博物館,正好反映臺灣歷史上的三個主角。

「國立故宮博物院」裡,主要是中國的宮廷收藏品,代表的正是「中國宮廷」的歷史。「國立臺灣博物館」,以自然史、人類學為主,裡面的藏品不少關於「原住民文化」。「國立臺灣歷史博物館」,蒐藏品裡面有35%是來自民眾捐贈,關注平凡人民的歷史,展品代表了「漢人民眾」。

故宮的「朝廷」、臺博館的「原住民」、與臺史博的「漢人民眾」,這三個視角交織在一起,正好是臺灣早期歷史的三個重要角色,形成了「臺灣」的故事。

〈原民、漢人、官府的交織「物」語〉,就是透過這些不同展物,表現出這三個不同的角色,怎麼在臺灣複雜的族群裡,互相往來溝通、甚至是對立或協商的過程,這就湊成了這千載難逢的三館聯展啦!

怎麼樣算美麗?女孩們相同也不同

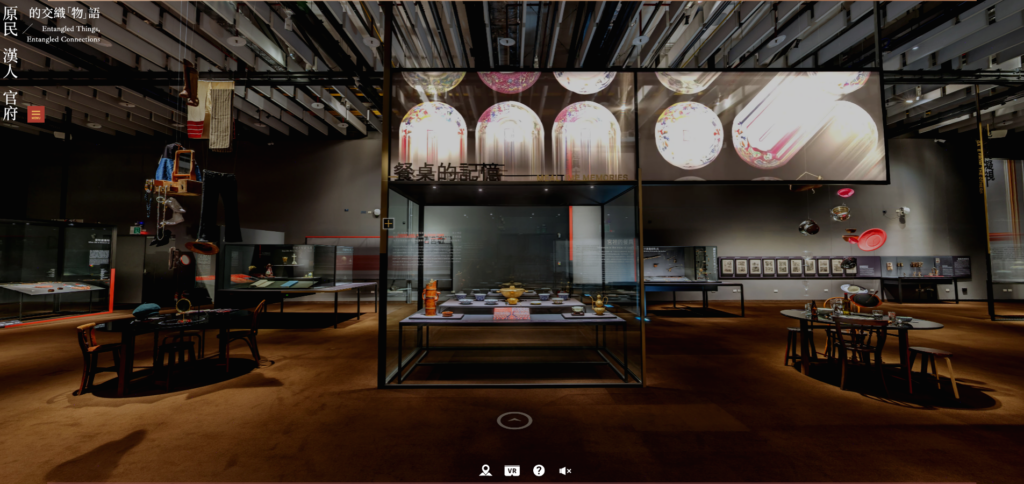

這次的展覽總共分為八個主題,有講述飲食的「餐桌的記憶」、「把酒言歡」;也有從身體出發,講述配飾怎麼穿戴、纏足的方式的「我會更美麗」展區。

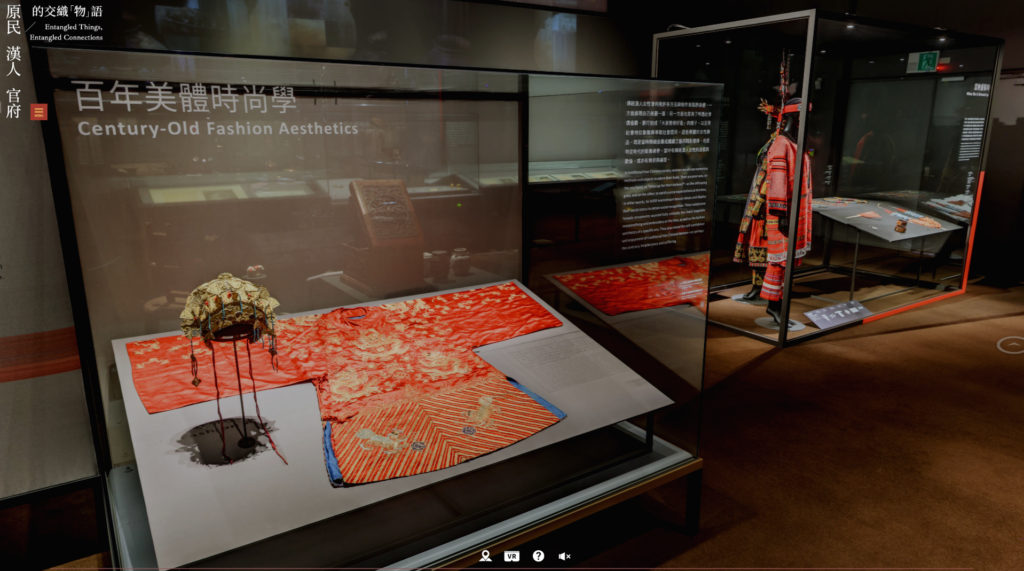

在「我會更美麗」的展區中,「當她盛裝時」同時展出了臺灣漢人女子的婚服,與原住民(泰雅族北勢群)的新娘禮服。

「婚服」、「嫁衣」,都是女子手藝的極致展現,漢人女子的嫁衣上,可以看到金色絲線繡出繁複、細緻的紋樣圖案;而原住民女子的婚禮盛裝,則有絢麗的彩珠、貝殼磨成的珠片。

透過兩個展品的並列,我們可以感受到「婚禮」,如何不分族群的,成為早期女子最為慎重的那一天。

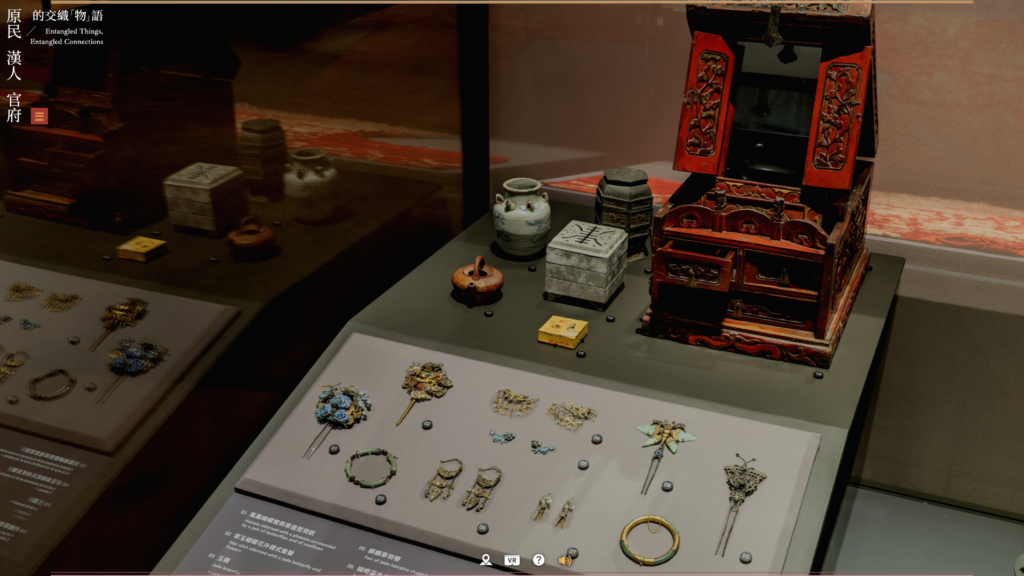

在女子的日常妝飾上,也呈現了不同族群的審美風貌。比如清國宮廷中的仕女,會使用戴在頭上的「鈿子」,那是一種半圓、如同倒過來的畚箕的編織冠帽,在上面插戴花果形狀的珠寶,是宮中寡婦或是年長的貴妃出席吉慶場合會戴上的裝束。

不管是日常裝扮或是結婚的那一天,這些女孩、女人們打扮各有不同,但想要漂亮的心思卻是一樣的,都是透過這些精巧的工藝,試著展現自己的美麗。

「看不懂的文字」,各有各的意義

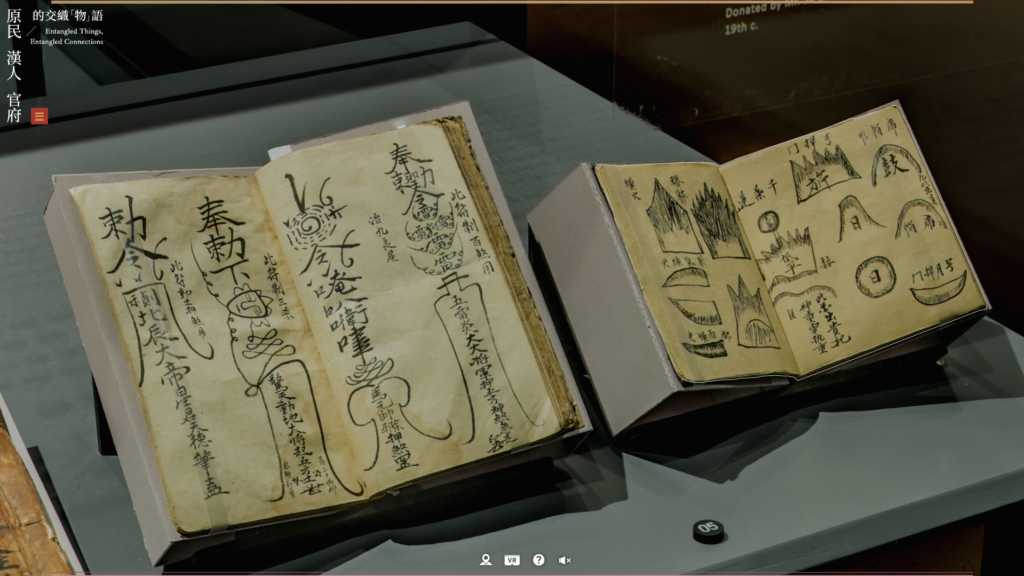

在展覽「看不懂的文字」區域裡,可以看見不同族群裡,各自「看不懂」的文字是什麼。

像是臺灣漢人民眾眼中的「看不懂的文字」,是指祭祀用途的符咒、風水地理的紀錄,甚至是神明降駕時,「扶手轎」(扶鸞)書寫出來的文字。

臺灣民間這些來自「神明」的「看不懂的文字」中,需要當地的「儀式專家」來翻譯、解讀,藉著這些「看不懂」,專家們不只翻譯神明的訊息,也替鄉里間的民眾來解決事情,並趁著「翻譯」神明的仲介角色,進而掌握地方資源與人脈。

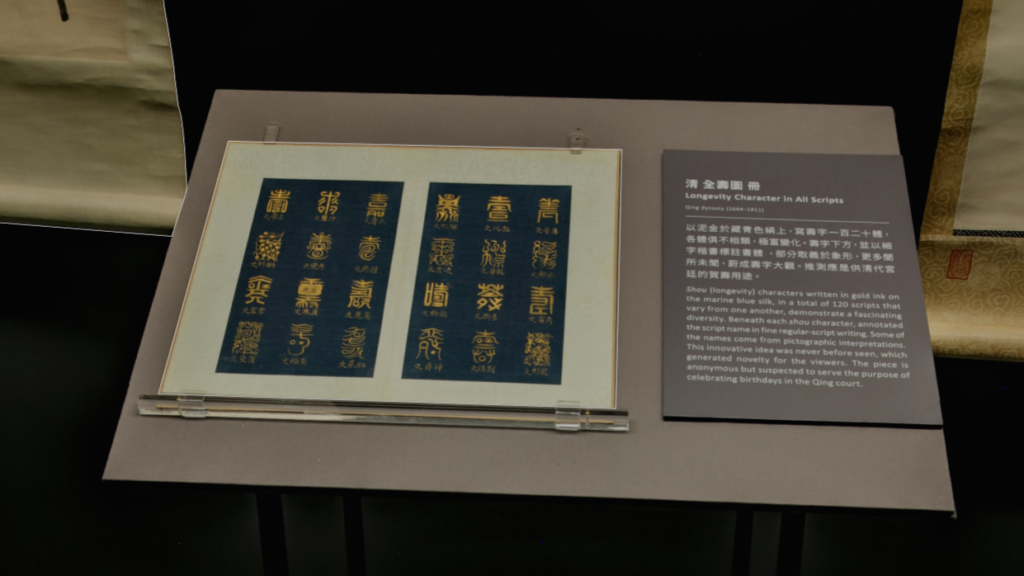

在清國宮廷中,「看不懂的文字」則是像「篆書」等古文,雖然「篆文」、「篆書」,後人已不在日常書信中使用它,但會將它轉化成吉祥紋飾,刻在器物、印章上,或用相似的概念,自創新的象形文字,讓它成為吉祥的圖騰。

像在這幅 〈全壽圖〉裡面,就用一百二十種不同的字體,滿滿地書寫了「壽」這個字。很多字體並沒有在歷史上出現過,而是書寫者用類似的象形概念去重新創造,當作皇室中的賀壽圖冊,可以說是古代的「原創設計字體」呢!

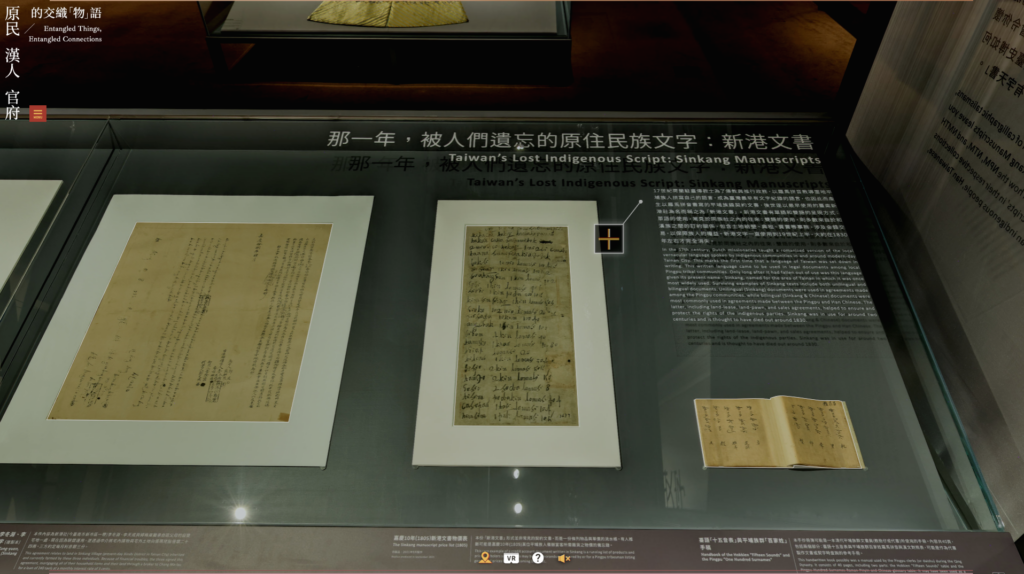

那麼對原住民來說,「看不懂的文字」是什麼呢?原住民的「看不懂的文字」,是一個真正存在過、曾經用於溝通,最後卻被遺忘、不再使用的文字。

「新港文書」是十七世紀的荷蘭傳教士,利用羅馬拼音教導平埔族人拼寫自己的語言。「新港文」不只可以在族內紀錄事情,也可以用羅馬拼音拼寫台語,和漢人簽訂契約。而到1830年後,才逐漸失傳,成為「被遺忘」的「看不懂的文字」。

透過一個又一個的主題,陳列各自的展品,透過那些物件慢慢理解每個族群、每個角色如何看待不同事情,正是這些,進而促成了「歷史」。

送禮大學問!「他人」與「自我」的「交織」?

這次的展覽叫「原民、漢人、官府的交織『物』語」。「物」是因為本次展覽中,是透過各族群的「物件」來闡述歷史,那麼「交織」,又是什麼意思呢?

在臺灣這複雜多元的社會中,不同族群不只會有不同看法,我們還會互相接觸、互相牽制、互相影響,產生出新的思想與物品。在「禮物政治」展區中,便是在各個展品上面,呈現不同族群的互動樣貌。

在清代的時候,臺灣很常會有械鬥之類的事件,而遠在中國的朝廷,就會透過攏絡臺灣的豪門望族,讓他們能夠出錢出力,來幫忙平定地方上的紛爭。

要如何攏絡呢?最簡單的方式就是給予官職——這就是官方認定的權力象徵。

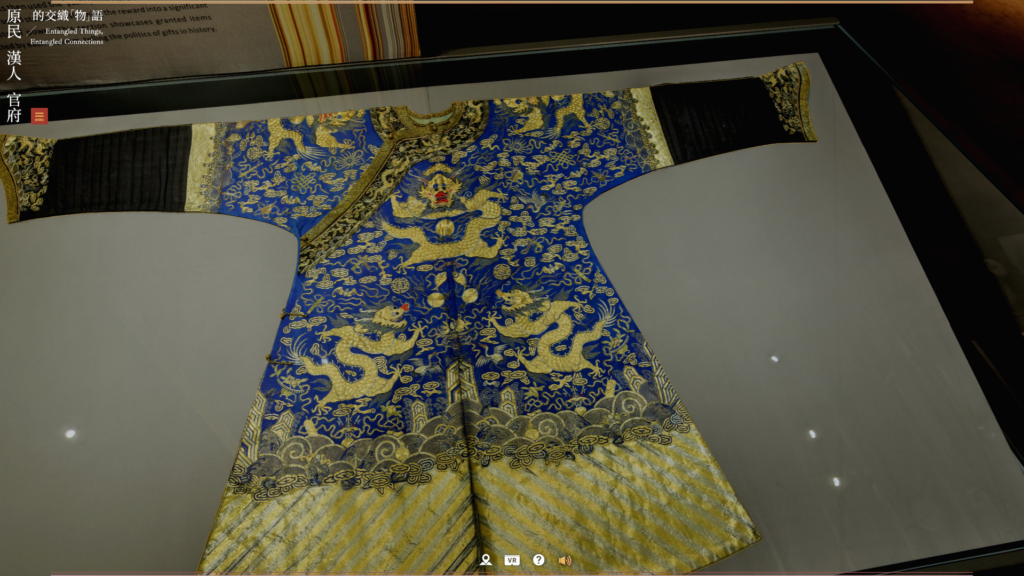

在給予官銜的榮譽時,附帶的會有代表性的禮物,最能彰顯位階的,就是「服裝」了,無論是繡有官位品級的「補服」,或是有朝廷象徵、酷似「龍」的「蟒袍」,都能代表皇帝器重的尊榮。

這樣的互動,不只在清國朝廷與臺灣漢人之間,還在官府與原住民之間。臺灣中部的平埔族巴宰族中,有一戶在岸里社的「潘家」,他們幾乎有台中平原大部分的土地,也常常替朝廷平定亂事。

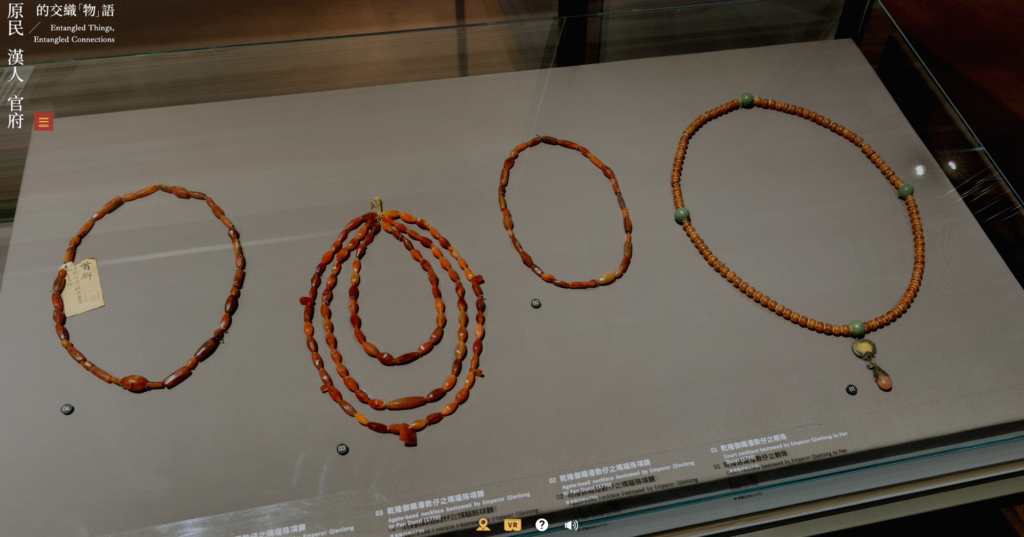

潘家的第三代頭目「潘敦仔」,更是屢屢為朝廷建功,因此常常受賜禮品、封號,這些禮品有水晶花瓶、瑪瑙珠、玉碗……。

這些禮品,對當時的人們來說,可是無上的榮耀,潘家不只把它們當傳家寶,甚至還廣發邀請函,讓族人來參觀。

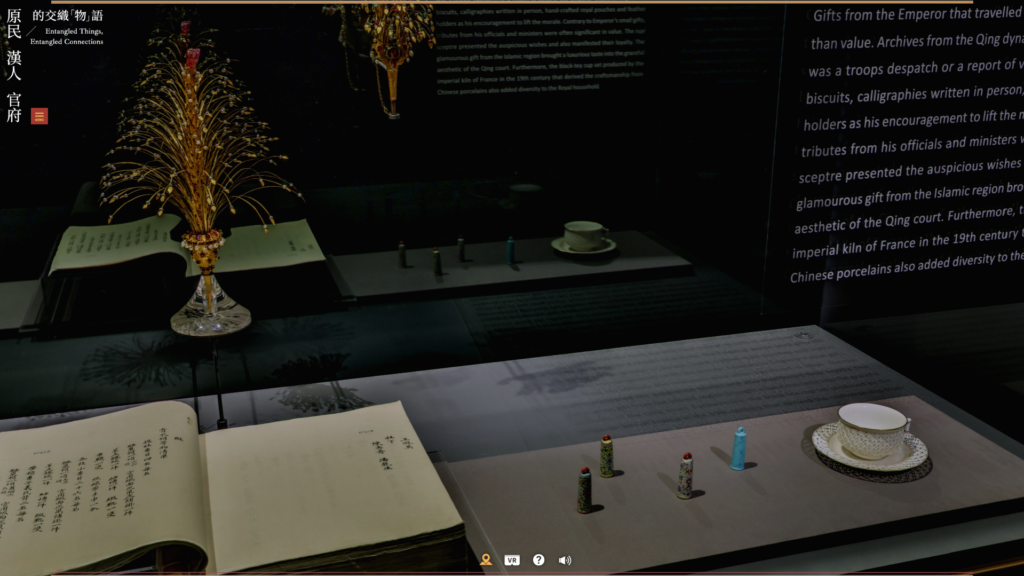

然而,難道只有皇帝朝廷會送禮嗎?當然不是!像是有往來的伊斯蘭、歐洲國家,也會以不同的名義,送上一些精美、不同意義的禮品。

像是伊斯蘭教國家的「喀什噶爾」,進貢過王親貴族使用的頭飾帽花;主要給貴族階層燒製用品的「法國國家賽弗爾窯場」,也有一套瓷杯在清國宮廷中收藏。

這些不同的互動,除了有權力制衡、賞罰的政治關係,也有不同審美的交流,最後形成一樣樣不同的傳世文物。

這麼難得的展覽哪裡看?錯過了別失落

話說回來,那麼千載難逢的三館聯展,到底要去哪裡看呢?「原民、漢人、官府的交織「物」語」,在2022年10月至2023年4月於臺灣歷史博物館展出,現在早已結束啦。

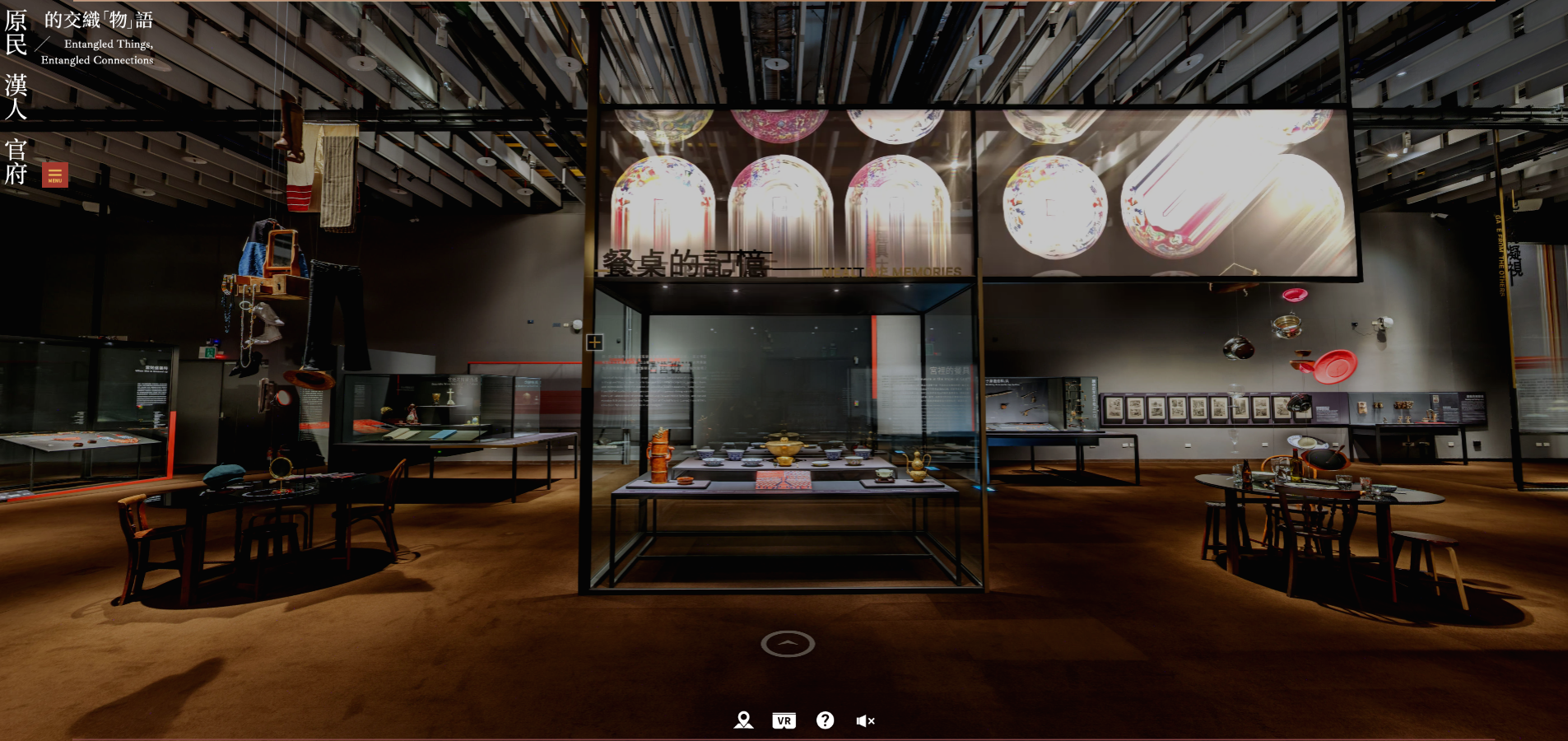

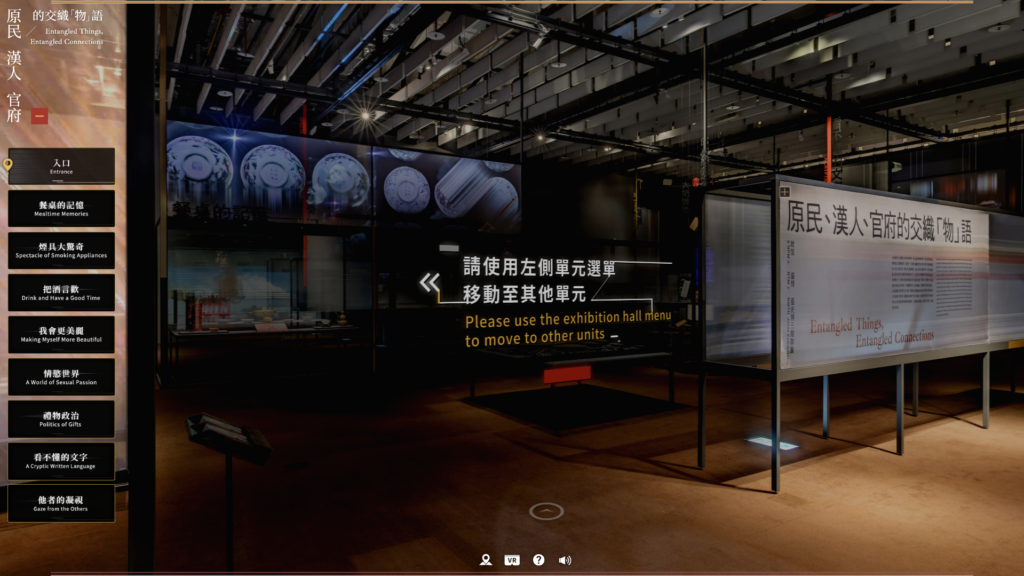

但是不要灰心,這檔珍貴的特展,至今仍有線上的「環景展覽」!在線上展覽中,可以看到展品的高畫質清晰照,連文物的刻紋都一清二楚。

在操作上,不只可以在現場自由探索,也能點選左側「單元選單」,依照順序移動至各別不同單元。

本文內容出自「原民、漢人、官府的交織「物」語」線上特展,文章則改寫自特展「展品介紹」與出版的圖錄。

快來看看各方不同文化的珍稀古物吧!

✨📌原民、漢人、官府的交織「物」語:故宮、臺博、臺史博三館聯展:

https://vr.nmth.gov.tw/jointexhibition/

✧線上展覽:https://www.virtualmuseum.world/

✧按讚追蹤我們的臉書粉絲專頁 環耀實境 Panosensing 精彩展覽不錯過